省檔案館展出的韓槐準先生用過的茶杯、紫砂壺、象牙印章 ?張茂 韓學 攝

??? 一張張發黃的糧票地契反映了海南商業從薄弱走向興盛;一架架陳舊的飛機模型象征著海南夢想從陸地越往藍天;一件件罕有的名人遺存見證了海南文化從“藏在深閨人未識”逐漸轉變成為“文香飄逸傳萬里”……

6月9日上午,海南省檔案館、海南大學檔案館、海航集團檔案館、海南省氣象檔案館、海口市房屋檔案館、海南省人力資源開發局、海南科技職業學院檔案館等7家單位提供的珍貴檔案,在“國際檔案日”宣傳活動中與人們見面。其間,瓊籍考古學家、歷史學家韓槐準生前用過的幾件文物,引發人們的關注。本刊與省檔案館從本期開始,聯手推出檔案故事。

在6月9日海南“國際檔案日”中展出的檔案中間,有幾樣特殊的實物檔案引人駐足:一個用得泛黃脫色的印畫瓷杯,一盞花飛蝶舞的紫砂茶壺,一枚染著暗紅朱泥的小小印章……它們由海南收藏家符氣新捐予海南省檔案館,均為海南文昌籍考古學家、歷史學家韓槐準生前所用。

研究中國古外銷陶瓷第一人

仔細端詳這幾件實物檔案,國家文物進出境審核海南管理處副主任張健平露出些許困惑:“這確是韓槐準先生所愛之物?難以置信,因為相較于先生平日里收藏的瓷器、古董,它們實在資質平平。”

韓槐準何許人也?“海南風叢書”系列之《韓槐準文存》開篇便這樣介紹:“韓槐準是一位蜚聲海內外的考古學家、歷史學家、種植專家,也是對祖國有特殊貢獻的愛國華僑。他博學多才,為學術殫心亟力,被譽為‘研究中國古外銷陶瓷第一人’。”

在閱知他跌宕豐富的一生以前,許多人都會產生同樣的疑問:是什么樣的經歷塑造了什么樣的魅力,讓一個僅僅拿到“高小”文憑便越洋謀生的海南文昌人,與徐悲鴻、郁達夫、劉海粟等國內外文化界首屈一指的名家私交甚篤,甚至能自信地稱徐悲鴻為“一生最知音者”?

1892年,韓槐準出生于海南省文昌市昌灑鎮鳳鳴村,由于家境貧寒,21歲時與鄉人合開染坊謀生。但因入不敷出、債臺高筑,他很快便選擇了一條與當時不少海南人相仿的路徑——飄洋過海到新加坡謀生,成為“下南洋”大軍中的一位“番客”。

在韓槐準所發表的《談我國明清時代的外銷瓷器》中,他曾這樣回憶癡迷古代瓷器的緣起:“1933年我在藥房當徒工時,有一外國人向我詢問,關于我國《本草》上的蘇木,英文如何寫法?我雖然做了答復,但他對于我國歷史記載的原產地提出問題。因此,我才開始閱讀我國和南洋關系的歷史。”

后來,韓槐準從各類文獻中得知,我國古代陶瓷曾大量輸往南洋,于是開始投入中國古外銷瓷研究。值得一提的是,因曾有開辦染坊的經歷,韓槐準能通過彩料加熱后所起的化學變化和風化程度,以及從外國釉料傳入中國年代的先后,準確地鑒定陶瓷制造年代。

海南師范大學教授張興吉說,此前,華人收藏家、古董商對陶瓷的真偽鑒別、年代判斷大多憑借經驗反復觀摩。自學成才的韓槐準用這樣純科學的客觀方法來鑒別瓷器,曾令新加坡歷史學家

許云樵直豎大拇指:“韓先生真是首創者。”

但更為人動容的是,自1957年韓槐準開始籌備從新加坡舉家歸國之事時起,他便將自己多年苦心搜集的百余件珍貴文物陸續寄往北京,盡數捐獻給故宮博物院,被該院稱為“彌補了我國古陶瓷收藏的部分空白”。

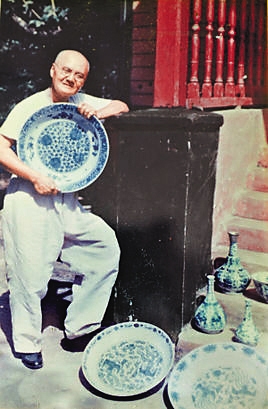

韓槐準(左一)和家人在愚趣園

從牙縫里省出錢來做收藏

海南省檔案館所展出的韓槐準遺物,經張健平初步判斷為:“年頭不老,價值不高,就是當時的小康人家都能使用的尋常物件。”

先說那個泛黃的茶杯,上面印畫的仕女圖大抵是受彼時印刷技術的局限,算不上精致逼真,經過日積月累的反復使用和沖刷,一些細節甚至作者的落款也看不清了。但是,旁邊的一行小字——“愚趣齋主藏”或許能夠說明,杯子上印制的仕女圖為韓槐準珍愛的藏品,隨時日常用品,但他從眾多藏品中挑選此畫并印制在茶杯上,時刻欣賞,可見珍貴。

而那只四四方方、花飛蝶舞的紫砂茶壺,張健平判斷是在解放前后制造。“符合那個時期中國人的審美情趣——熱鬧又漂亮,同時,這種四平八穩的造型也是當時較為流行的一種趨勢,我曾見過許多。”他還認為,壺面上所畫的蝴蝶花有“耄耋”之意,或許為友人贈予年事已高的韓槐準。

許多觀眾根據茶壺上大幅精美的描花判斷其價格或許昂貴,可張健平這樣分析,用如此艷麗的色彩、花紋裝飾的茶壺,制作者反而無需對紫砂的泥質做過多要求。這樣看來,描花越多,茶壺的價格可能反而越低。

最后那枚還染著朱泥的印章是利用象牙的一塊邊料所制,隨形雕刻,追求自然。張健平說:“象牙是民國年間常見的印制材質。從其外觀來看,這枚小印很可能為韓先生隨身攜帶的印信工具,可隨時在書信、文章或票據末尾輕輕一印,僅作日常‘畫押’、簽字之用途。民國時期的‘活潑人’多有隨身攜帶‘閑章’的習慣。”

韓槐準生前所用之物大多資質平平,在張興吉看來卻順理成章。

“其實人們很容易走進這樣一個誤區,認為動輒為一件藏品一擲千金的收藏家應該過著奢侈的生活。其實不然。”由于收藏古董不僅要斥資購買,還要花錢養護,是一件“燒錢”的事,張興吉將收藏家分為兩類:一類是以收藏古董為樂趣或是買賣的富人;另一類是以收藏古董為科研基礎,把考古研究當成生命組成部分的學者,永遠“只賠不賺”,所以這一類人往往是“從牙縫里省出錢來做收藏的”。

在他心里,韓槐準就是那第二類人。

新中國成立后,韓槐準將數十年在南洋所搜集之陶瓷國寶捐贈故宮博物院

揭開海南史前考古發現序幕

盡管自青年時越洋謀生,直至78歲與世長辭,期間韓槐準回海南居住的次數屈指可數,但他卻在有限的時間內為故鄉作出了影響深遠的貢獻。

1950年8月,是韓槐準第二次從新加坡回鄉探親,距其1929年第一次回鄉已隔21年之久。他撰文這樣稱其再次回鄉的目的是“除省視高齡之老母外,為念念不忘前拾得與我鄉歷史有關之雷公鑿所在之曠野,于是抵家不久即到該處搜羅,結果在其附近得十余件。”

是什么樣的物件讓已經在考古學界頗有名氣的韓槐準心心念念21年之久,甚至成為其返鄉的動力?

后經考古學家研究表明,這批石器大約有4000年左右的歷史。由此斷定,在史前時代的鳳鳴村周圍十余里應是古人類聚居地。次年9月,海南籍人類學家、史前考古學家岑家梧亦專程來到鳳鳴村并發現了80多件石器,將此次調查寫成了《海南島鳳鳴村新石器時代遺跡調查》一文,更是助推了這波研究海南石器的空前熱潮。

海南大學教授唐玲玲認為,正是韓槐準對雷公鑿等海南新石器時代石器的關注,揭開了海南島考古發現的序幕,并第一次提供了實證性的物件。同時,印證了中國古籍中關于此種石器的記錄,為后來的考古學家提供了重要的研究線索。她不惜溢美之詞,評價韓槐準的這一貢獻是“半個世紀以來對海南島史前考古的第一次具有開拓性歷史意義的研究成果”,“讓研究海南島史的學者們突破傳統的圍墻,在霧靄中追索海南歷史的蹤跡,揭開了層疊的歷史畫卷”。

同樣致力于海南歷史研究的張興吉也有感慨:“海南歷史中最薄弱的就是史前歷史,韓先生的發現讓曾經‘只是傳說的歷史’真正開始為人們所知。”此外,韓槐準所尋得的石器與華南地區出土的同類石器頗為接近,憑此人們可以推斷早在史前時期,海南與祖國大陸便有頻繁往來,甚至形成了較為穩固的“文化圈”,是祖國不可分割的一部分。

而令幾位受訪者遺憾的是,截至目前,海南學界對韓槐準的研究與宣傳仍然不夠全面、深入,導致“韓槐準在省外的名氣比省內大得多”,希望借此次海南省檔案展出韓槐準遺物之機,喚起人們對這位文昌赤子的追思。

“我還有一個美好的愿景,就是韓槐準捐獻給故宮博物院的百余件文物有朝一日能在海南展出,或者交由海南省博物館館藏。”張健平相信,這一愿景若能成真,將為海南人領略韓槐準的風采與品格提供更多更為生動的教材。

?

?

相關鏈接:

荷蘭收藏家將肉身佛像捐給中國寺廟:它應回故鄉收藏家花6萬買古玩瓷盤 查出“微波爐適用”字樣

海口社科聯指導市收藏協會換屆暨“十佳”收藏家表彰活動

海口市民沉香手鏈泡水起皮鼓泡 收藏家:可能為假

2013海博會開幕 海洋文物收藏家現場介紹珍貴收藏品

?

網友回帖

www.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

7df45633-e373-401c-b4df-47bab07670a4_zsize.jpg)