???????????????????????

陳碩在工作室創作

《龍椅》 (瓷、銅絲、木)

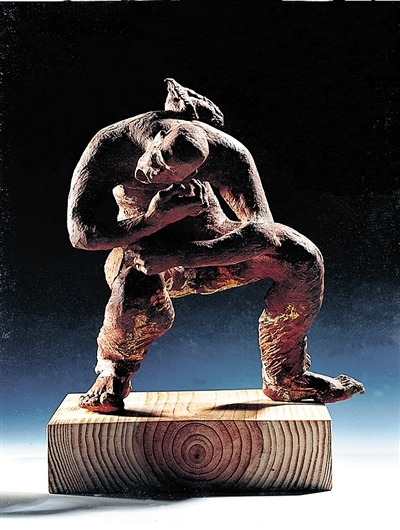

《傷逝的歌》 (陶)

《戰神系列》 (陶)

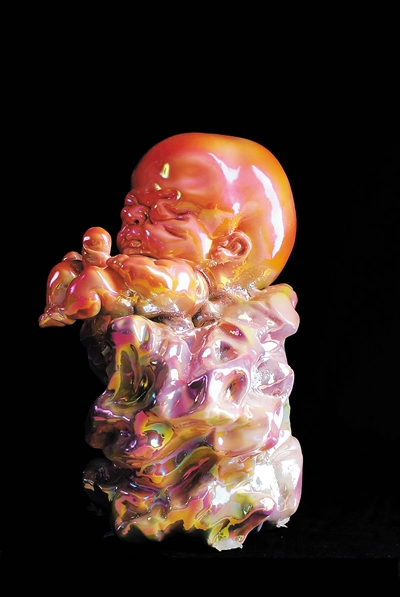

《早熟娃娃系列》 (瓷)

“藝術的好處何在?”藝術在現代人的話題中,常常被問起其價值幾何,若非如此,它就好像變成了一種毫無結果且無意義的活動。10月16日,應海南省民間文藝家協會和閔子工作室的邀請,知名陶藝家陳碩被邀請到海南進行《當代陶藝》演講活動,與海南藝術家、大學師生和陶藝愛好者進行一次近距離的交流,令聽者受益良多。

總有一些藝術家堅持著用行動、用作品、用強烈的使命感去證明、詮釋藝術在人類發展中應負起的精神責任和承擔起的社會反思作用。這些藝術家以悲憫之心為底色,給人們傳播著善意的秘訣,為推動藝術的前進不斷反思,時刻關注著國家在歷史長河中的發展趨向。從十幾歲便開始與陶瓷為伴的陳碩就是這樣一個藝術家。近日,他來到海南與藝術愛好者進行真誠的交流。

藝術的實修者

1972年出生于福建的陳碩有著閩南人性格中特有的溫柔卻也不失北方人性格中的豪氣,說話間時不時爽朗地笑上幾聲,這與他在藝術追求中輾轉過多個城市的經歷有關。1992年于福建工藝美術學校畢業以后,陳碩從廈門到瓷都德化,從藝術中心北京再到成都,在鼓浪嶼開過自己的陶藝工作室,也在德化陶藝家協會當了一年的會長,現于成都濃園國際藝術村個人獨立工作室從事著藝術創作。

說起在瓷都德化的經歷,陳碩笑稱,“我當初從鼓浪嶼去德化的初衷是想安心創作,想將這個地方當一個過渡”。但是隨著當地藝術家們的聚集和在個展上的大放異彩,陳碩被推上了新成立的德化陶藝家協會的會長位置,因為對于此地來說,曾經過客和旅者的設定讓他一度推辭,但是后來強烈的使命感也讓他答應了下來,“不管怎樣,我應該先撐起來”。

作為舉辦過多次個展、參加過各種藝術雕塑邀請展的藝術家和聯合國教科文組織國際陶藝學會(簡稱IAC)新成員的陳碩來說,一直以祖國的傳統陶業為榮。“中國作為一個瓷的國度,是很多陶藝家都想來朝拜和朝圣的地方。”但他也談到在某些時候會憂慮于中國當代陶瓷在創新和創意上跟西方相比落后的狀況,“我們的傳統陶業這么輝煌,所以想好好地去做,就一直堅守著”。

與此同時,陳碩也有著濃郁的藝術家氣息,綁著辮子的發型、清晰的邏輯思維,分析問題很有個人見解。他說:“我希望自己是一個藝術的實修者,能有睿智的氣質,同時我希望作品有一種安靜,淡定的氣質。”

對于陶,陳碩總覺得“和它有某種莫名的牽扯”。這也許和他的性格、成長、經歷有關,陶瓷有內斂、親和、典雅、安靜等特點,“選擇它,是因為和這些特點有著內在的默契,自然也會在創作中流露,有時我感覺分不清是自己在塑造作品,還是作品在塑造我”。

十幾年未變的作品沖擊力

此行中,一同來海南的陳碩好友、作家陳新對他的作品感慨良多。“我那天看陳碩十幾年來的作品流變,有一個很深刻的印象,就是他的作品始終反映著他的思想,力度非常犀利。”

陳碩早期的作品,如《不乖》、《嬰兒》系列、《早熟娃娃》等,從直觀的角度給人以十分震撼的沖擊力,但實際上也反映了他在思想認知中的深度和銳度。“2008年以前我創作《早熟娃娃》系列時是帶有時代反思的意味,因為當今時代大家都在追求快速發展,而快速發展肯定會造成快速消亡,當時就想到借用娃娃這個生命體來作為創作主體,因為娃娃是脆弱的,同時也是最有代表性的載體,一個頭很大、生殖器很大的變異娃娃會讓我們想得很多,當下的生活狀態,從心性到物性都在催化和被催化。人的自我在膨脹,生態環境在惡化,這些都危害人類乃至于生存的地球。”

令陳新印象最深刻的作品是陳碩在他的恩師去世的時候創作出來的——《傷逝的歌》。《傷逝的歌》創作于1999年,當時的陳碩還在德化陶藝協會當會長,忘年交的恩師因為車禍,意外去世了。據陳碩回憶,“我們經常在一起談藝術,他當時已經50多歲了,還經常畫素描、寫書法、練字帖。而在藝術上他也有很多敏銳的見解,基本上我都很認同。他也一直很欣賞我”。為了紀念恩師,陳碩在恩師走后的第二天,用半天的時間一口氣創作完成了《傷逝的歌》,告慰亡者。“我是在哭的時候做完的,邊哭邊做。我在人的背上放了一只鳥,鳥踩在人的背上,像是人與鳥在交流的狀態,而這只鳥也喻示著靈的升華。”陳碩在作品里面留下了他當下千回百轉的思考。

陳碩承認,有兩種因素會直接或間接地影響到自己的創作。“一是批判的思維,即文化反思、時代反思、自我反思;另一個是認同的思維,即文化認同、時代認同、自我認同。”正是這種在作品中更多關注著雕塑語言的一種闡述而非材質的表達,才會帶給觀者這么強烈的視覺和心理沖擊力吧。

“將碎就碎”的智慧:瓷片拼接

從2008年開始,陳碩就著手于創作瓷片拼接系列了。武士盔甲、玫瑰花、動物骨骼……陳碩用碎片去解構陶瓷,從表層來打造雕塑的形態。

在長期探討陶瓷材質和繁瑣反復的實驗過程中,陳碩開始變得安靜和內斂,也開始思考得更深入。“陶瓷材質是一種靜態材質,它的材質特點是易碎、不方便搬動。然而想要融入當今時代背景下多樣性、多變性、競爭性、商業化所堆積出來的當代藝術,我不得不去尋找其他更多的可能性”。

于是,首先從“將碎就碎”的邏輯思維開始,陳碩肢解瓷片,然后再用銅絲連接,使它形成軟性結構,這樣的調整也使作品不那么易碎。“轉化它的性格特點后可以實現更多的可能,當然這種可能也讓你要接受更多的繁瑣和寂寞,一片一片的瓷片,需要你慢慢地去完成,肢解的形態讓你對成品有更多的未知,只能心平氣和地去體驗創作。沒有觀念,沒有教化,有的只是在當下禪定狀態中感受‘真’的價值。”

陳碩把“瓷片拼接”當成一種可能的方式而不是一個創造的目的去嘗試。“此前,我嘗試著把陶瓷材料在形態和工藝中實現各種表達的可能,當時也做了《爬行》和《船》兩件瓷片拼接作品,但材質工藝的繁瑣和感性的思維不斷矛盾,使作品不能如愿地實現,只是積累了方法和步驟。”

在慢慢的摸索中,陳碩終于找到了呈現瓷片拼接作品的一個合適的平衡點。“我把速度慢了下來,基本上每件作品用掉我三個月的時間,我調動所有積累的經驗來解決所有過程中的問題,比如燒成收縮,材質變形,成型結構等等問題,讓材質不成為障礙,而是更好地在思維中呈現。”陳碩如此總結他的瓷片拼接系列作品,“從形象上看它是復雜的加法作品,但在我的內心深處,卻是一個減法過程。”

在中國文化長河里,每個時期的藝術都是對自身文化系統的承載,它建立在傳承以及與當下契合的關系中,作品的深度決定于藝術家對自身文化背景的感悟深淺。因為瓷片拼接,陳碩也對當代藝術進行了重新理解,重新調整了個人的創作心態。“就好像中國當代藝術與傳統藝術的斷層,怎樣去完善和守本創新,不只是題材和內容的把握,關鍵是心態上的繼承,不盲從”。對于接下來的探索,陳碩希望能夠不斷地去解讀自我、解讀東方“意氣”的存在,“讓它與現代環境、當代建筑、當下社會人文一起共生,創造更多的存在可能。”

?

?

相關鏈接:

2015年海南藝術設計優秀作品展開展 展出作品60件手拉陶藝人王科干: 最大心愿是把手藝傳下去

從書畫家到陶藝家——吳乾亮做出綠泥陶壺海南風

網友回帖

發表評論 共0條評論 查看評論

www.yinhu3.com AllRights Reserved

海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載 互聯網新聞信息服務許可證:46120210010 違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333 舉報郵箱:jb66822333@163.com 瓊ICP備2023008284號-1 |

9fddfe9b-e7da-4414-b446-a79aa06154f2.jpg)

dfad3bad-f36c-43e4-a5f0-4657d06f1171.jpg)