非洲難民的訴說與期盼 饑荒,希望永絕于耳的詞匯

裴廣江 攝

海口網消息8月15日?? 在肯尼亞東部距離索馬里邊境約90公里的達達布附近,存在著目前世界上最大的難民營。索馬里國內近20年的沖突,以及東非之角地區的糧食短缺甚至饑荒,使超過40萬的難民背井離鄉來到這里,其中絕大部分為索馬里人。他們雖然身居陋室,食不果腹,終日面對疾病和死亡威脅,但并沒有失去對生活的信心,更沒有失去對未來的憧憬。

行走在達達布附近幾乎3年未見雨水的土地上,大風不時卷起陣陣黃沙,使人眼難睜路難辨。風沙過后,看到的是散落在熱帶灌木叢中的一頂頂帳篷,以及那些行動遲緩的難民,他們或背柴,或頂水,或搭屋,疲憊和辛酸寫在臉上。在這里,幾乎每接近一個人就會了解一段酸楚的故事,每走進一頂帳篷就會聽到人們迫不及待的訴說。

少婦薩瑪家徒四壁

“父親去世了,我現在同母親住在一起。”18歲的薩瑪背著一歲零兩個月的孩子對記者說。她的臉上仍透著稚嫩和清純,但羞澀的眼神難掩生活的艱辛。

薩瑪的家原本在索馬里首都摩加迪沙,溫馨的大家庭最多時有20多人。后因戰亂,3名家庭成員去世,其中包括她的父親。薩瑪4歲那年,由于家中缺衣少食,生活無依無靠,她的母親帶著她,趕著幾匹駱駝,走了將近一個月才來到達達布。

為了生存,薩瑪將能殺的牲畜都殺了,身邊已經一無所有。她指著身邊四面透風的窩棚對記者說,這就是她的“家”。這個“家”實際上是用幾塊破布和塑料纏繞在樹枝上搭起來的,面積不到4平方米:家徒四壁,幾塊石頭支起一口鍋,地上鋪著幾塊破布,還有兩個用來盛水的破瓦罐和幾個吃飯用的罐頭盒。

“因為來的難民多,聯合國難民署發放的帳篷也有限,我只領到了一塊篷布,剩下的材料都是自己找的,里面白天熱如蒸籠,晚上四處透風,孩子和母親的身體又不是很好。”薩瑪說,如果下起雨來,這樣的窩棚根本不管用。

盡管如此,薩瑪還是滿意在達達布的生活,因為在這里能獲得幫助。“一個多星期領一次食品,雖然不充裕,但我們每天都能吃上飯。”談到未來,薩瑪說,希望索馬里恢復和平,因為只有不打仗了才能回家。看到薩瑪背上骨瘦如柴的孩子和她期盼的眼神,記者將隨身僅帶的兩瓶水送給了薩瑪。

小本經營生意難做

難民營帳篷前面的一處地攤引起了記者注意,于是走近跟攤主攀談起來。攤主叫阿布迪,今年31歲,家里有5個孩子,剛從摩加迪沙來到這里不久。

“路上走了一個多月。”他說,除了睡覺就是趕路。因為戰亂和饑荒,家里沒有任何東西可吃,阿布迪只好帶著孩子逃荒。來到達達布后領到了帳篷、食品和水,但因孩子較多,生活非常艱難。

阿布迪說,好在自己手里還有些積蓄,于是就在難民營擺起了地攤。“生意不是很好做,因為難民營沒有多少人有錢消費這些商品,一天也就賣100肯尼亞先令(1美元約合88肯尼亞先令)。”說著,阿布迪介紹起商品的價格,一小袋牛奶5先令,一支香煙5先令,一袋50克的花生10先令。談到未來的打算,阿布迪明確表示,只要索馬里和平了就回去。

與阿布迪相比,1992年來到達達布的默科可算是這里的老住戶了。他在難民營結婚,剛有一個兩個月大的女兒。他也在難民營擺地攤做生意,主要是賣從肯尼亞首都內羅畢運過來的二手服裝。他的地攤上擺滿了各色服裝,地攤旁兩棵樹之間拉著一根繩子,上面掛了些褲子和上衣。“生意還不錯。”默科說,他每天能賣600先令。

記者離開達達布返回內羅畢的路上,正好遇到默科去進貨,便讓他搭順風車,為他節省了一筆不小的開支。

難民營內達加哈雷中學的標語:“團結起來才能站立,分裂必然會倒下!”?裴廣江攝

改變命運寄望教育

在新難民安置點,53歲的易卜拉欣主動與記者打招呼。與達達布的很多索馬里難民不同,易卜拉欣在家鄉本是一名農場主,曾經過著相對富足的生活。

“我與另外6個人一起承包了100公頃土地,那是一座很大的農場。”易卜拉欣說,他們雇用了30名工人幫忙,主要種植甘蔗、玉米、豆子、芝麻等,好年景時能產很多糧食,全家人能過上很好的日子。

但在過去3年,易卜拉欣位于索馬里下朱巴州的家鄉幾乎沒有下過雨,靠天吃飯的農民失去了生活的依靠。不得已,他只好帶著全家人步行15天來到達達布。“路上很艱難,也有一些風險。”易卜拉欣說。在記者的追問下,他說,自己在路上被武裝分子綁架了近8個小時,武裝分子打他,搶走了食物,并把水倒在地上,還將他多年辛苦攢下的400萬索馬里先令(1美元約合1636索馬里先令)現金搶走了。“為了保命,這是惟一的解決辦法。”他說,后來他是搭了順風車才來到達達布的。

在易卜拉欣家的帳篷里,妻子和孩子裹著毯子睡在地上,鍋、碗、水桶等凌亂地放在旁邊。與周圍的很多人比起來,易卜拉欣已經算是難民營中的幸運者了。但他說,還是在索馬里更好,在這里住帳篷睡地鋪,而在索馬里的家中有床睡。

談到未來,易卜拉欣最擔心的還是孩子們的教育問題。他說,在索馬里,幾個孩子都能上學,到這里之后他也希望把孩子們送到學校去,但遺憾的是新難民營區還沒有學校。“我以前是農民,知道種地的辛苦,因此不想讓孩子們再種地了。”他說:“我要送他們去學校接受教育,以改變他們的生活,讓他們過上更好的日子。”

一個孩子在替母親燒水,他們以賣茶維持生計。 裴廣江 攝

最大抱負找份工作

33歲的納瑞斯來自索馬里的蓋多州,到達達布已經有7個多月。他說,自己很幸運,沒有經過長途跋涉,而是坐了4天的汽車來到這里的。談到索馬里,他告訴記者,雖然缺少和平與安全,但索馬里并不缺少工作機會,那里有很多事情等著人們去做。

工作,這是很多在達達布安頓下來的難民最渴望的。在達達布附近的3個難民營區——伊福、達加哈雷和哈加代拉,不少人向記者訴說著工作的愿望。

“我的抱負就是找到一份工作。”在伊福難民營區,圍在記者身旁不到20歲的伯萊說。他在難民營出生,并在這里長大,從沒有到過索馬里。在說到工作時,他使用了英語中的“抱負”一詞,而不是“愿望”。記者問他為什么用這個詞,他說:“因為我很想有一份工作,但到現在還沒有找到。”

“我不想早上醒來,因為沒有工作,就只能在大街上閑逛,或者在屋里抽煙。”在哈加代拉難民營區附近的商業中心,蓋迪對記者說:“雖然難民營里有9所小學,招收800名學生,2所中學也能招收200名學生,但是很多人上完學后沒有工作機會,更別提獎學金了,因此只能在大街上游蕩。”

在達加哈雷難民營的中學里,記者看到了放假期間仍在學校用功的學生們。21歲的法塔赫2歲時隨父母來到達達布,4歲以后父母返回索馬里,他與親戚住在一起。過去10年來,他一直獨自住在自己搭的小屋內。法塔赫是這所中學的校園記者,也經常到難民營區采訪。為了讓記者給他提供一些新聞學的入門教材,他認真地在記者的采訪本上留下了電子信箱。他說:“我希望能成為一名真正的記者。”(特派記者裴廣江 苑基榮)

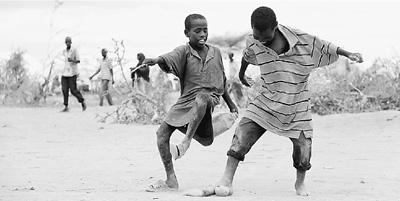

難民營里取水的男孩忙里偷閑踢起了布做的足球。 苑基榮 攝

饑荒,希望永絕于耳的詞匯

在世界糧食計劃署(WFP),饑荒這個詞足以讓我們在深夜驚醒,全身冒冷汗。饑荒是我們希望永遠也不再聽到的一個字眼。然而在今天的非洲之角,尤其是索馬里南部的部分地區,饑荒再次襲來,困擾著那里業已承受了太多苦難的人們。

在過去6個月里,WFP加大了在非洲之角的行動力度,因為我們清楚地意識到,干旱少雨、動蕩不安以及進入關鍵地區的各種困難,已使越來越多的人生活陷入極端痛苦的境地。縱然我們集中力量以最快的速度為需要的地方送去援助,饑荒,仍然每天都在奪走無辜的生命。

非洲之角是一個脆弱的地區,其營養不良率早已高到令人震驚的水平。在那里,即使是最微小的降雨量波動都會成為壓垮生計的最后一根稻草。除嚴重干旱外,飛漲的糧食價格也早已讓窮人連最基本的食品開支都無力承受。

自2008年以來,已有14名WFP工作人員在索馬里南部的沖突中殉職,沖突也使本已令人絕望的形勢變得更加危急。而在整個地區,多達1100萬的龐大人口正在等待人道主義糧食援助。

在肯尼亞北部以及索馬里首都摩加迪沙,我們每天都在增加食品發放量,幫助從饑荒地區逃出來的難民。在那里,我們的工作人員聽到了掙扎在生存邊緣的人們講述的讓人痛心的故事——母親帶著孩子跋涉數周尋求援助,而她的子女往往因為太虛弱而死在路上。

我最近訪問了中國,我知道許多人仍清晰記得饑餓和難以養家糊口的滋味。WFP曾在中國的一些地方開展過最大規模的援助行動,而現在我們不再需要這么做了,這是中國近些年來取得顯著成就的標志之一。更令人刮目相看的是,中國現在已成為WFP在世界許多地區開展援助行動的重要捐助國。

我知道,中國人民在電視上看到非洲之角的悲慘狀況時都給予了極大的關注,也在尋求提供幫助的手段。在4月的訪問中,我親身體會到了中國人渴望成為此類緊急救援國際力量一分子的迫切心情。請相信,你們已參與其中——幾位中國人正在參與WFP在索馬里、肯尼亞、埃塞俄比亞的救援。中國人在我們全世界的應急行動中都扮演著重要角色。

盡管此次的復雜形勢給我們的工作人員帶來許多危險和不確定性,WFP仍然有決心將物資送達,即使是在最困難的地方。目前,最重要的是將所有國際行動聯合起來,迅速募集所需物資和捐助,扭轉局面。(作者:阿米爾·阿卜杜拉世界糧食計劃署副執行干事兼首席運營官;人民日報駐南非記者韋冬澤整理)

接受救治的營養不良兒童,在母親的懷抱中進入夢鄉。 裴廣江 攝

采訪手記:未來在哪里

索馬里經歷了20年的戰亂,為躲避戰火,眾多難民逃到達達布難民營。今年,非洲之角地區又遭遇60年來最嚴重的干旱,導致更多人背井離鄉。但干旱并不可怕,可怕的是戰亂。在達達布采訪時,記者聽到最多的話就是索馬里不安全,戰亂讓人們逃離家園,也讓人們失去了工作。

但處于艱辛中的難民依然保持著純樸和善良。每次來到一頂帳篷旁邊采訪,總會圍過來很多大人和小孩,他們爭先恐后地與記者交談,談生活的艱辛,談他們缺衣少食,談他們想要工作。記者忙于拍照和記筆記,經常打開背包卻忘了拉上拉鏈,盡管難掩好奇之色,他們總是善意地提醒記者拉上拉鏈,讓人感動不已。

處于艱辛中的難民依然保持著尊嚴和堅毅。即使是由幾根樹枝簡單搭成的破敗帳篷,里面也總是收拾得干干凈凈。在食品和飲水領取點,人們總是自覺排成長隊等待。有的難民甚至還在自家帳篷外栽上小樹苗,用那稀缺的水來澆灌。

在難民營學校教室的外墻上,“團結則興,分裂必衰”的巨幅宣傳畫格外顯眼。放假期間仍在學校用功的孩子們,還在暢想著未來從事醫生、教師等職業。天災和人禍可以使他們失去所有財產,但摧不毀他們對生活的信念和對未來的憧憬。(苑基榮)

采訪手記:關懷便是家

達達布難民營是一個殘酷的地方。這里每天都有人因疾病而死去,每天都有瘦骨嶙峋的兒童和老人在與營養不良抗爭。這里的很多人舉目無親,很多家庭幾乎沒有任何財產,人們每分鐘都在為基本的生活需要而奔波、哀求。

但難民營中也有溫馨的一面。新到的難民從早來的難民那里得到幫助,搭起了一個個臨時窩棚,這便是他們的新家。醫院里,嚴重營養不良的兒童在母親的懷抱中漸入夢鄉,母親的懷抱便是孩子的家。兩個與父母走散的孩子哇哇大哭,周圍的人圍攏過來向他們伸出援手,大家的關懷止住了孩子們的哭泣,關懷便是這兩個孩子暫時的心靈家園。

記者在難民營中也經常感受到家的溫暖。采訪中突然下起陣雨,記者冒昧到臨近的一頂帳篷內躲雨并繼續工作。女主人穆斯利瑪讓出客廳的一片地方,讓記者席地而坐,全家人好奇地圍坐在旁邊。雨滴吧嗒吧嗒地打在帳篷頂上,穆斯利瑪默默地燒水,給記者沏上了一杯奶茶,立刻給人一種如同回到家里的溫馨。在剛剛做起小本生意的法圖姆家,這位慈善的大娘硬是要求記者免費嘗嘗她的奶茶,并從僅有的半袋點心里拿出一塊塞給記者。

達達布難民營內的溫馨有賴于國際社會的關懷。作為索馬里的鄰國,肯尼亞近20年來接收了近40萬索馬里難民,并為他們提供了可供生存和繁衍的地方。正如達達布居民阿布杜拉伊所說,他們屬于同一部族,有義務互相幫助。在達達布鎮上,聯合國難民署、世界糧食計劃署設有常駐機構,其他20多家國際組織也常年在這里幫助難民。正是在他們的安排下,一車車糧食、一頂頂帳篷從世界各地運來,維持著世界最大難民營的運轉。(裴廣江)

相關鏈接:

東非280萬難民瀕臨死亡 索馬里兒童“生存靠上帝”

索馬里難民營爆發軍民搶糧大戰 政府軍打死7人

數百利比亞難民在意海域獲救 幸存者稱百人喪生

利比亞15米偷渡船“疊”296名難民 活活憋死25人

一難民船抵達意大利 271人幸存25人因窒息死亡

世界最大難民營24小時生活:饑腸轆轆中開始一天

天災不斷人禍頻頻 全球難民總數多達4300萬

?

?

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

91f162a4-91d3-4715-a29a-fbc5b4960f05_zsize.jpg)

92e2d8e4-9446-4d1a-bde9-45f3a29ebc75.jpg)

5bcc3c04-7f81-4e4a-9840-831f5806fd95.png)

1fb5b768-69f0-4423-accf-30cf422eefb6.jpg)

7b8b08e2-60d2-4712-ba3c-48862d673e4a.jpg)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)