記者探秘南水北調中線水源地 農民成立撿垃圾小組

陜西寧強漢源鎮大巴山深處的漢江源頭,漢江水從這里出發,輾轉2000多公里,最終流進京津冀的千家萬戶

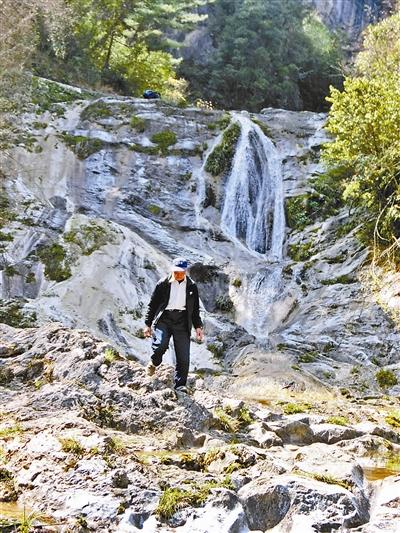

家住漢江源頭的張邦貴老人每天都要往返源頭兩次,撿拾村民和游客丟棄的垃圾

陽春三月,陜南的漢中、安康、商洛三市,重又花開滿眼,郁郁蔥蔥,境內的漢水、丹江開始把更充沛的水源送出陜西,最終將“南水北調”中線工程中約70%的用水注入丹江口水庫……

在“世界水日”到來之際,北京青年報記者跟隨“京津冀豫陜全媒體問水行”采訪團,走進位于陜南三市,探訪南水北調中線工程水源地保護的故事。

七成中線北調水源出自陜西

越澗穿峽,汪洋千里。

去年12月12日,來自丹江口水庫的一泓清水首次開始它北上的征程,讓一個偉人曾經的夢想變為現實,也讓京津冀地區人們首次品嘗到另一條母親河——長江的“乳汁”。

而很多人還不太知曉的是,這來自丹江口水庫中七成的水源是出自陜西南部漢中、安康、商洛三市中的漢江和丹江流域。

“陜西省漢江、丹江流域是南水北調中線工程的重要水源地,中線工程陜西水源地總面積6.27萬平方公里,占整個中線水源地面積的66%。丹江口水庫年均入庫水量408.5億立方米,其中近250億立方米來源于陜西省漢江流域。”陜西省水利廳副廳長魏小抗提供的數字具象了這些水的來源。

“一江清水送京津”。

在陜南的漢中、安康、商洛三市各地,這是個隨處可見的標語牌,它意味著當地對此事的重視,也昭示著陜南在“南水北調”中線工程中所肩負的重要使命和作出的犧牲。

事實上,“十一五”以來,身處特殊地理位置的陜南三市,被關停的污染企業就超過400家,陜南農民當家的“致富產業”黃姜皂素加工企業被基本關停,僅剩的黃姜皂素加工企業,也是經過嚴格審批,基本達到污染物零排放的合格企業。造紙、電鍍等高污染行業已然絕跡。中藥、繅絲、鋼鐵、有色金屬等多個支柱產業也都受到嚴格限制。

按魏小抗副廳長的介紹,從2007年國家啟動“丹江口庫區及上游水土保持工程”后,漢中、安康、商洛三市28縣區,以治理水土流失、改善生態環境為前提,在全境展開了“波瀾壯闊”的工程建設。至今累計安排投資33.7億元,治理小流域514條,治理水土流失面積1.1萬平方公里,新增林草措施面積近3000平方公里。在24個縣(區)開展生態清潔小流域建設29條,完成面源污染治理面積76平方公里,水源區內的水土流失得到有效控制。使得省水文局在漢江、丹江布設的7個水質監測斷面分析,年度水質基本穩定在Ⅱ類或Ⅱ類以上。

始于源頭的水質保護

位于陜西省西南角的寧強縣漢源鎮馬家河村,俊秀的曹家嶺山間,一泓潭水清澈見底,歡歌跳躍向東流下,這就是著名的漢江源頭,也即是南水北調中線工程最大水源的起始地。

75歲的老漢張邦貴,因為住在漢江源頭的第一家而在當地聲名鵲起。不僅因為他家距離漢江源不過區區幾百米,還因為他對這一方凈水自覺的保護。

因為擁有美麗的景色,天然潔凈的水源,這里曾是周邊村民和游客們慕名到訪消暑、戲水、游玩的地方,但也隨之帶來了滿地垃圾。

早在十多年前,張邦貴聞聽這里是漢江的發源地,只要天氣允許,他都會每天至少往返兩趟于漢江源頭,手持夾子和垃圾袋一路將村民和游客遺留的各種垃圾撿拾干凈、全部帶走,然后再背到村里固定的垃圾點。張邦貴用行動提醒這些人不要亂扔垃圾和保護環境的重要。

“從知道自己是漢水源頭第一家時起,就總想能為保護水源做些事。看到有人破壞環境心里就不舒服,漢江水要送到北京,保護好漢江水是我的義務。”張邦貴說。

他的行動后來感召了其他村民和游客,也使得2008年開始的大規模水源地人員搬遷和水源地水質保護工作順利了許多。

馬家河村村支書王光俊說,張邦貴確實是榜樣,但僅靠他一個人的力量是不夠的,之后村里就成立了“撿垃圾”小組,定期撿拾河邊的垃圾。

據王光俊介紹,2008年當地政府開始強化水源保護。實施搬遷工作后,仍有205戶803人居住在原址。為保障水質,開始禁止村民砍伐樹木、規模養殖家畜,通過提供補償金和“以獎代補”的措施,提倡新型生產生活方式,逐步取消了食用菌種植。

有數據顯示,寧強縣近年來已累計退耕還林近1500萬畝,生態造林870多平方公里,治理水土流失面積47平方公里,對水源地的7519戶、3.3萬人實施了搬遷。“多年監測表明,漢江源頭水質達到Ⅰ類水標準,縣出境斷面水質達到Ⅱ類水標準。”寧強縣環保局副局長肖清德說。

重壓下尋找保護與發展機遇

“南水北調中線工程正式竣工通水后,我們的壓力也隨之大增。”安康市副市長徐啟方的話表達了漢中、安康、商洛這些地區管理者的心聲。

徐啟方坦言:“漢江是我們的母親河,由于歷史上水運發達,我市城鎮大多沿江河而建,漢江及重要支流沿線有132個城鎮,環保、排污設施欠賬大。”

“我們任何國道、省道都沿江而建,任何一個交通事故都可能演化成一個環境事件。如果車中裝有化學物品,翻入江中,30米,60米,水深無法及時打撈,就可能造成污染。每年進入5月之后,一場大雨就會產生大量漂浮物,如不能降解的泡沫塑料,也會造成污染。我們肩負加快發展和保護生態的雙重責任,面臨脫貧致富和全面小康的艱巨任務。生態環保對我們上項目、上企業要求更嚴,促使我們轉方式、調結構。不能再粗放式的開發,不能再走先污染、后治理的老路。”

更重要的是,當地政府已經意識到,流經境內的漢江也給他們帶來了機遇和幸運。這種幸運就來自對漢江水質的嚴格要求。由粗放經營向集約經營轉變,在良好的生態環境下,提供更多、更好的生態產品,清新的空氣、清潔的水源、茂密的森林、宜居的環境。山清水秀,地理位置獨特、資源豐富的陜南地區,在南水北調中作出了犧牲和改變,而當地在這種犧牲、改變中也尋找到了一條走循環發展的新路。

在南水北調中尋找發展新路

在漢中市下屬的南鄭縣圣水鎮莊房村旁,一個占地1.2畝的小型污水處理廠每天不停歇地處理著附近1.5平方公里5000多居民的生活污水,處理后的水可以灌溉再利用,淤泥可以做化肥。居民生活污染的問題因此解決,北上江水的水質也因此得以保證。而同樣的做法,已在陜南三市全面推開。

為了治理污染,陜南“十二五”規劃中的54個市、縣(區)垃圾污水處理項目全部建成運營,城鎮污水處理率達到77.38%,生活垃圾無害化處理率達到82.19%。

為根治漢丹江流域洪澇災害頻發、水土流失嚴重、水生態惡化等問題,2012年和2013年,當地又分別啟動了漢江、丹江綜合整治工程,計劃投資280億元,在漢江、丹江沿線實施生態環境治理、水資源配置和防洪設施一體化建設工程。截至2013年底,完成投資61億元,建設堤防190公里,治理河長267公里,400多條小流域得到綜合治理。

在“十二五”開局之年,陜西省委、省政府提出了陜南循環發展戰略,把構建現代循環產業體系作為核心任務,省級財政每年安排6億元,支持陜南循環經濟園區建設,推動項目向園區集中。同時,根據各縣資源稟賦,大力推動茶葉、柑橘、中藥材等“一縣一業”發展,促進農業集約化、規模化和生態化。依托陜南山水資源,支持旅游景區基礎設施建設,發展生態觀光旅游業。

陜西省還力求在保護水源的同時與民生改善相結合。從2011年開始實施陜南生態移民搬遷工程,計劃用十年時間陜南搬遷60萬戶、240萬人。截至2013年底,20萬戶、75萬人搬進新居,遷出地生態恢復進程加快,水源涵養功能明顯改善。

陜南三市生產總值連續5年超過全省平均增速,實現了經濟建設和生態保護的可持續發展。

?

?

?

相關鏈接:

于幼軍被免南水北調辦副主任 曾任山西省長南水北調供水今日進京 與本地水“同水同價”

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

bd9d8c35-ad71-4800-8bbb-4e0c07612fbe.jpg)

e44734e6-7d89-4e0e-9f79-2c19dfadbb00.jpg)

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)