中國社科院公布2015年度考古六大新發現

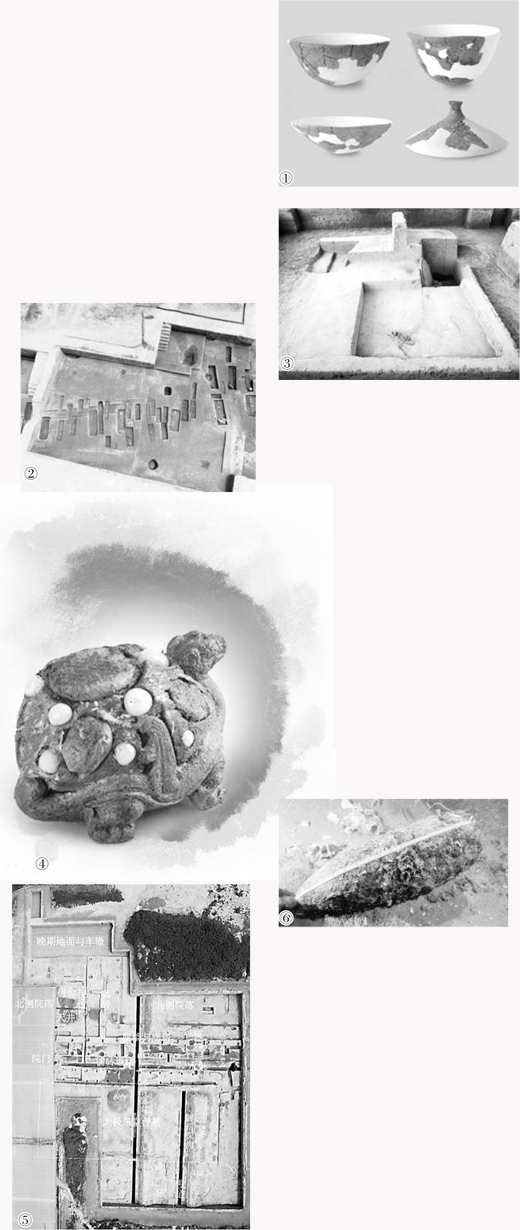

圖①為海南橋山遺址出土陶器。

圖②為江蘇蔣莊良渚文化遺址墓地上層墓葬。

圖③為陜西寶雞周原遺址西周車馬坑。

圖④為江西南昌海昏侯墓出土的銅龜鎮。

圖⑤為河南洛陽太極殿太極東堂與北側院落遺址。

圖⑥為遼寧“丹東一號”水下考古發現的152毫米口徑副炮彈頭。

12日,由中國社會科學院主辦的中國年度“六大考古新發現”公布。海南東南部沿海地區新石器時代遺址;江蘇興化、東臺市蔣莊良渚文化遺址;陜西寶雞市周原遺址;江西南昌市西漢海昏侯墓;漢魏洛陽城宮城太極殿遺址;遼寧“丹東一號”清代沉船遺址入選。

海南東南部沿海地區新石器時代遺址

填補了海南史前考古的諸多空白

2012年3月,中國社科院考古所和海南省博物館通過在海南東南部沿海地區的考古調查和發掘,先后發現了陵水縣橋山、蓮子灣以及三亞英墩三種全新的、文化內涵有異的新石器文化時代遺存(公元前6000年至前4000年),獲得了豐富的文化及自然遺物,填補了海南史前考古的諸多空白,可初步建構起“英墩早期文化遺存—蓮子灣文化—橋山文化”這一海南東部沿海地區的基本年代框架。同時在橋山遺址發現了史前墓葬并出土人骨,為研究海南先民的體質特征提供了支持,在英墩和蓮子灣遺址出土了豐富的貝殼等水陸生動物遺存,為了解當時的自然環境及人類生計方式提供了重要數據。

點評:這幾處新石器時代遺址可以用12個字三句話概括——序列完整、年代確定、特色鮮明。遺址所出土的有肩石器、夾砂陶以及沒有彩陶等特點與同一時期的廣東西部、雷州半島、廣西、福建、臺灣等沿海地區的新石器時代遺址有一定的聯系和相似性。該遺址可放到東南亞和南島語系等更大的視野中做進一步的考察。

(北京大學考古文博學院教授張弛)

?

?

江蘇興化、東臺市蔣莊良渚文化遺址

突破了良渚文化分布北不過長江的傳統觀點

地處江蘇興化、東臺二市交界的蔣莊遺址(公元前5000年至前4000年)是長江以北地區首次發現的良渚文化大型聚落,突破了以往學術界認為良渚文化分布北不過長江的傳統觀點。

這是一處搶救性發掘遺址,面積近兩萬平方米,共清理墓葬278座,房址8座,包括水井、灰溝等遺跡,出土玉、石、陶、骨等不同質地的遺物近1200件。墓葬整體呈南北走向,分布密集,疊壓打破關系復雜,似為一處持續使用時間較長的公共墓地,而且葬式、葬俗豐富。除火化葬外,所有墓葬中的人骨保存完好,為研究良渚文化的埋葬習俗、社會關系與人種屬性提供了極其寶貴的實物數據。

點評:這處遺址首先填補了良渚文化一個空間上的空白,是長江以北發現的比較純粹的良渚文化遺址,受大汶口文化的影響較少。其次,考古揭露比較完整,保存完好的人骨是整個良渚文化中第一次見到。一次葬、二次葬及火化葬、殉人葬等習俗都值得深入研究。第三,整個遺址持續時間長,文化堆積層厚,是良渚文化中數量不多的密集使用的區域性遺址。

(北京大學考古文博學院教授趙輝)

陜西寶雞市周原遺址

填補了周代都邑性遺址給水(池苑)系統的空白

由陜西省考古研究院、中國社會科學院考古研究所、北京大學三家單位組成的周原考古隊,從2014年9月啟動了周原遺址(西周中晚期)新一輪考古工作。在賀家北區域對普通居址墓葬區、大型夯土基址及銅輪牙馬車進行了發掘。大型夯土基址平面呈“回”字形,占地面積約2180平方米,是迄今發掘的規模最大的西周建筑遺址。車馬坑的年代為西周中晚期,內埋一車四馬,車轄、衡飾上的紋飾皆為綠松石鑲嵌而成,非常罕見。

新發現的水網系統淤土遺跡處于遺址核心區的西北部,年代上限不早于西周,下限不晚于西漢,與豐鎬遺址的“昆明池”等池渠一起填補了周代都邑性遺址給水(池苑)系統的空白。

點評:賀家北區域的墓葬顯示了濃厚的商文化因素。車馬坑以及出土的西周最精美的馬車為我們進一步理解該區域的結構與功能提供了可能。而遺址內水網系統的發現與確認,加深了以往對周原遺址聚落擴張過程與水源關系的認識,也有助于我們從整體布局上對一些重要遺跡的性質進行新的思考。

(中國社科院學部委員、考古研究所所長王巍)

江西南昌市西漢海昏侯墓

對研究西漢列侯的園寢制度具有重大價值

2011年3月至今,江西省文物考古研究所會同南昌市和新建區文博單位,發掘了一座距今2000多年的西漢海昏侯墓。5年來的考古工作取得了重大的階段性成果。海昏侯墓是中國迄今發現的保存最好、結構最完整、功能布局最清晰、擁有最完備祭祀體系的西漢列侯墓園,對于研究西漢列侯的園寢制度具有重大價值。該墓是我國長江以南地區已發現的唯一一座帶有真車馬陪葬坑的墓葬,對于研究西漢列侯等級的墓葬制度具有極為重要的意義。迄今出土了1萬余件遺物,形象地再現了西漢時期高級貴族的生活。以紫金城址、歷代海昏侯墓園、貴族和平民墓地等為核心的海昏侯國的一系列重要遺存,共同構成了一個完整的大遺址,這是中國目前發現的面積最大、保存最好、內涵最豐富的漢代侯國遺址。

點評:整個海昏侯墓的發掘與文物的保護展示是同步進行的,匯集了國內所有的秦漢專家,目的并不是簡單發掘海昏侯墓,而是考察周圍3.6平方公里龐大的漢墓群,奠定完整的大遺址保護規模。

(中國國家博物館研究館員信立祥)

?

?

漢魏洛陽城宮城太極殿遺址

中國歷史上第一座“建中立極”的宮城正殿

2012年起,中國社會科學院考古研究所洛陽漢魏城隊對太極殿遺址(公元3到6世紀)進行了全面勘察,明確了其規模范圍、形制結構、保存狀況和時代序列。漢魏洛陽城宮城太極殿,是該城曹魏北至魏宮城的中心正殿,也是中國歷史上第一座“建中立極”的宮城正殿,開創了中國古代宮室制度及都城布局的一個新時代。

點評:漢魏洛陽城宮城太極殿應該算是紫禁城的爺爺奶奶。從漢魏洛陽城開始確立的這一宮室制度,對后代都城制度的發展產生了深遠的影響,不僅直接為隋、唐所沿襲,更為其后的宋、元、明、清所繼承,并遠播至東亞其他地區。太極殿在中國乃至東亞的古代都城史上都有著重要意義。

(中國社科院學部委員、考古研究所研究員劉慶柱)

遼寧“丹東一號”清代沉船遺址

發現并確認了沉船為致遠艦

2015年8月至10月間,國家文物局水下文化遺產保護中心和遼寧省文物考古研究所對位于遼寧丹東市西南50多公里海域中的“丹東一號”沉船進行了水下考古工作。“丹東一號”沉船調查項目歷經2013—2015年3個年度。結合甲午海戰檔案、北洋海軍艦船制造檔案和海域當地人的口述史料初步判定,“丹東一號” 沉船應為致遠艦。考古發現的沉艦穹甲結構、152毫米口徑炮彈、帶有“致遠”文字款識的制式餐具等,則為判定其為致遠艦提供了確鑿證據。這是近年來中國水下考古的一項重要成果,為中國近代史、甲午海戰史和世界海軍艦艇史的研究提供了十分珍貴的考古實物資料。

點評:“丹東一號”沉船遺址開創了近代史考古成果進入六大新發現的先例。此一考古為中國近代史、甲午海戰史的研究提供了十分珍貴的實物資料。

(廣東省博物館館長、研究館員魏峻)

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

15ad4a42-346d-4251-b6ff-2e1b5070962c.jpg)

ffe67b70-3b35-4cdd-8ad1-ed111ec732c7.jpg)

902b789b-9e79-415f-bec3-fdc7225c75bb.jpg)

2184d7cb-ff8f-4714-b140-ad52a13ef29a.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)