汶川地震9周年:夫妻合影空出位置給遇難孩子

□大河報特派記者朱長振文圖

今天,是5·12汶川大地震九周年。9年前,大河報記者在地震災(zāi)區(qū)都江堰、映秀鎮(zhèn)用鏡頭拍下了10戶家庭的合影。

這些家庭共同的特點是:一、兒女在地震中遇難;二、夫妻雙方健在;三、房屋在地震中消失。當(dāng)時,記者在他們房屋原址廢墟上給他們拍合影,這些中年夫妻的中間都空出一個人或兩個人的位置,記者知道,這是留給他們遇難的孩子。

以后每年的5月12日前,記者都會如約把前一年所拍的照片送給這些家庭。這一約定持續(xù)了9年。今年大河報首次啟用直播模式來為讀者呈現(xiàn)地震災(zāi)區(qū)的這幾戶家庭。

因種種原因,這10戶家庭的成員已不能都聯(lián)系上,而在聯(lián)系上的家庭中,又因多種原因很難為夫妻雙方再拍攝合影。今年,記者把鏡頭對準(zhǔn)這10戶家庭中能聯(lián)系上的7戶家庭。對于逝去的孩子,他們有什么話說?記者做了一個沉默的傾聽者和記錄者。

過去不應(yīng)該被遺忘,持續(xù)回訪,同樣是為了不被遺忘。

地震前,這是一個令人羨慕的大家庭。李家?guī)讉€親兄弟住在同一個村子——都江堰向峨鄉(xiāng)石花村,而他們的孩子又都出生在同一年,同在向峨中學(xué)讀書。然而,地震時,這三個年齡相仿的孩子全部遇難。9年過去了,這幾個家庭中,有的重新生育的孩子已經(jīng)上了小學(xué),有的至今未能生育。9年來,他們互相安慰,攜手度過那段艱難的日子……

【家庭檔案】

母親:王桂英,48歲

父親:李富友,52歲

兒子:李志,遇難,15歲

2008年

李富友、王桂英站在自己家房屋廢墟前

2017年

李富友外出打工,女兒李婷替父親直播

大河報記者:地震過去9年了,你們家最大的變化是什么?

王桂英:要是按年頭算,2008年那一年是房子塌了,先是住了幾個月的窩棚,后來蓋了板房,住了小半年。到2009年,搬到鄰近我們家的石花小區(qū)里,這里有幾十棟住宅樓,住著以前的鄰居,我們沒花一分錢,政府給分了70多平方米的房子,又有了新家。現(xiàn)在早已習(xí)慣這里的生活,有水有電還有燃氣,衛(wèi)生也好,有專人打掃。再有就是我女兒李婷結(jié)婚了。現(xiàn)在我們夫妻心里總算有了著落,女兒很懂事,一直和我們住在一起,現(xiàn)在有了小外孫女,家里更熱鬧了。

大河報記者:家里的經(jīng)濟來源主要靠什么?

王桂英:我們家雖然經(jīng)濟上不太寬裕,但也能說得過去,比地震前強多了。我丈夫李富友外出打工,一個月能有兩三千元的收入,再有就是我有空的時候去外頭給人家?guī)兔Υ蛄愎ぃ粋€月也有幾百元的收入。還有女兒女婿也有收入,所以現(xiàn)在日常生活沒問題,也花不了多少錢。住房不用花錢,就是交些水電費,買些菜、油呀,不花啥錢。

【家庭檔案】

母親:陳玉梅,42歲

父親:李富鴿,45歲

兒子:李勇,遇難,15歲

女兒:李貴妍,2009年10月9日出生

2008年

李富鴿、陳玉梅站在自家房屋廢墟前

2017年

一家人重回老屋前直播

大河報記者:你們家9年中最大的變化是什么?

陳玉梅:要說我們家最大的變化,我感覺應(yīng)該是重新有了孩子,家里又有了生氣,我們也樹立了生活的信心。地震后的那一年,全家都不愿再去掙錢和種地,覺得活著沒啥意思。有了孩子后,丈夫又去打工了,我在家照顧孩子,整天忙忙碌碌的,生活也充實了。

大河報記者:這個孩子聽話嗎?

陳玉梅:這個孩子不好養(yǎng),太嬌氣,也不太聽話,加上我們都溺愛她。

大河報記者:你們對將來有啥打算?

李富鴿:養(yǎng)好孩子,平安就好,我們現(xiàn)在的住房是國家給建的樓房,地都承包給了一家公司,我們自己掙錢過生活就行了,不圖大富大貴,只求平平安安。

活著的人,死去的人,誰更不幸?這似乎沒有答案。連續(xù)九年,記者回訪這些地震中的失子家庭,這些家庭,因一場突如其來的大地震而被驟然扔進了一組嚙合的齒輪里,一面是死的艱難,另一面卻是回憶的痛苦與忘卻的艱難。活著,就要承受回憶,這些家庭,以他們特有的方式,默默地嘗試著縫補自己家庭的殘缺。還好,現(xiàn)在的他們家園已建,希望在前。

【家庭檔案】

母親:賈益琴,44歲

父親:李學(xué),49歲

女兒:李培,遇難,15歲

2008年 李學(xué)、賈益琴夫婦站在自家廢墟前

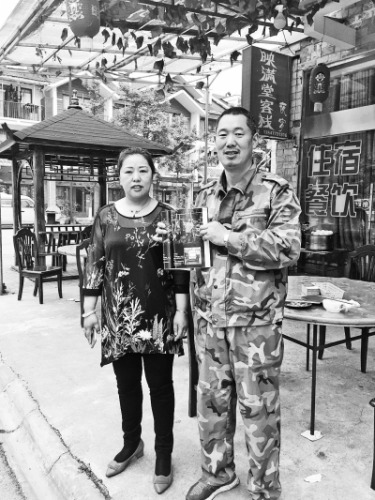

2017年 夫妻重回九年前拍黑白照之地完成直播

大河報記者:地震對你們造成的最大傷害是什么?

賈益琴:那當(dāng)然是我女兒李培遇難了,我們女兒李培很懂事,長得也很乖巧,愛跳舞也愛笑。

大河報記者:這些年你們一直沒有再生孩子嗎?

賈益琴:地震后這九年,我懷孕過兩次,都流產(chǎn)了。也許是我年齡大了,也許是壓力太大了,去年你幫我聯(lián)系的北大心理學(xué)教授來給我做過心理疏導(dǎo)之后,心情有了很大的好轉(zhuǎn),但他建議我到北京去找專家看看。

大河報記者:你們以后的日子有什么打算?

李學(xué):好多人建議我們再抱養(yǎng)一個孩子,我們不愿意,就這樣過吧。

【家庭檔案】

母親:李群香47歲

父親:唐術(shù)林,42歲

兒子:唐軍,遇難,10歲

2008年 唐術(shù)林、李群香夫婦站在自家廢墟前

2017年 女兒剛抱回家三天

今年最大的變化是唐術(shù)林通過投票當(dāng)先為榿木林組的組長,而他們家抱養(yǎng)的一個女兒剛剛進家三天,可謂是雙喜臨門。

【家庭檔案】

母親:唐小紅,44歲

父親:丁本利,49

兒子:丁奎友,遇難,6歲

2008年 丁本利、唐小紅夫婦站在自家廢墟前

2017年 丁本利在養(yǎng)豬場,只有唐小紅接受了記者的采訪

唐小紅自述:今年家里最大的變化是兒子離婚了,我要天天幫他帶孫子,養(yǎng)豬場規(guī)模縮小了,只留下幾十頭母豬,現(xiàn)在兒子在阿壩養(yǎng)牦牛,我也準(zhǔn)備再去那里投資,我現(xiàn)在還是四川省人大代表,很忙。

【家庭檔案】

母親:鄧清秀,44歲

父親:王貴學(xué),43歲

大女兒:王欣玥,遇難,10歲

二女兒:王欣茹,遇難,6歲

2008年 王貴學(xué)、鄧清秀夫婦

2017年 夫妻倆接受采訪

地震后出生的8歲女兒上學(xué)去了,鄧清秀在家午休。王貴學(xué)接受記者采訪一個多小時后叫醒了妻子,鄧清秀不好意思地說:“現(xiàn)在歲數(shù)大了,養(yǎng)這么小的孩子力不從心了”。

【家庭檔案】

母親:姚若群,52歲

父親:吳富貴,49歲

兒子:吳敏敏,遇難,12歲

2008年 吳富貴、姚若群夫婦

2017年 夫妻倆接受采訪

姚若群自述:地震前,我有兩個男娃,老大叫吳永剛,老二叫吳敏敏,他倆就差一歲,地震那年老大13歲,老二12歲。

從小這倆孩子就不一樣,老大調(diào)皮、搗蛋,老二聰明、懂事,我和他爸都喜歡老二,不喜歡老大。

地震那天,老大和老二吃完飯一起去映秀上學(xué),可老大逃學(xué)去了網(wǎng)吧,老二老老實實去學(xué)校上課。結(jié)果地震發(fā)生后,老二在學(xué)校沒能逃得出來,在網(wǎng)吧里的老大成了他們?nèi)辔ㄒ灰粋€幸存者,他還用千斤頂在藥廠救出一名女工,人家逢年過節(jié)還提著東西來謝他的救命之恩。

但地震過后,老大就不再上學(xué)了。現(xiàn)在他又去蘇州打工了,去年又談了女朋友,春節(jié)前農(nóng)歷二十八,他的奶奶去世了,他坐飛機回來,過完春節(jié)又回去了。現(xiàn)在我們地震后出生的小女兒吳姚姚已經(jīng)在映秀小學(xué)上學(xué)了。

【記者手記】迷彩服

今年是我們大河報啟用直播模式對汶川震區(qū)失子家庭進行回訪的第一年,我特意穿上了九年前在都江堰采訪時被鐵軍首長特批的一套迷彩服。

當(dāng)年正是有了這套迷彩服的伴隨,我進入地震核心區(qū)域,幫助十戶失子家庭的男女主人站在他們家房屋的廢墟前留下一張黑白合影。接下來的日子,我輾轉(zhuǎn)汶川、青川和震中映秀鎮(zhèn),順利地完成了對十戶失子家庭的拍照工作。

向峨中學(xué)是我9年前進入地震災(zāi)區(qū)的第一站。校舍全部倒塌的校園內(nèi),到處彌散著悲痛的氣息,操場上是大堆的無主茶瓶和書包。

負責(zé)搶險的鐵軍來自河南,我穿著政委給的迷彩服,背上相機,徒步跟隨一支抬尸體的隊伍往山里走。

天擦黑的時候,抬尸體的隊伍停在一處山半腰,沒有哭聲,也沒有鞭炮,只用一塊木板鋪墊,瞬間,一個墳?zāi)钩霈F(xiàn)了。

這個墳?zāi)沟闹魅耍?5歲的李志,向峨中學(xué)初二(2)班學(xué)生。

墳?zāi)闺x他家不遠,是他平日上學(xué)的必經(jīng)之地。我隨他父母回到家中,可房屋早已倒塌,生活用品也都埋在廢墟中。我讓夫妻二人站在房屋前照張合影,這是我選擇十戶家庭中的第一戶。

今年再去的時候,他家明顯熱鬧了許多,因為結(jié)婚生子后的女兒李婷一直住在家中,給這個原本了無生氣的家庭帶來諸多生氣。

李婷對我印象很深,她說當(dāng)年她對我給她父母拍照片的舉動非常反感,“我們都快瘋了,你還來照相,真想把你的相機給摔了”。

但現(xiàn)在她開始感激我。今年直播時,我特意又問到了這個讀者及網(wǎng)友最為關(guān)心的一個問題:“記者每一年都來回訪,是不是將你們的傷口一次次揭開?”

李婷十分肯定地回答:“當(dāng)一個人有巨大的痛苦無法承受時,是需要別人來一起分擔(dān)的,謝謝你們大河報持續(xù)九年的回訪,現(xiàn)在我們幾個家庭的成員每一年都盼著你來呢,謝謝你幫我們這么完整地記錄下來地震九年來的變化,這也是我們這些家庭浴火重生的九年,這太珍貴了。”

難忘記,2008年5月19日,地震后一周,我自都江堰紫坪鋪水庫乘沖鋒舟第一次抵達映秀。穿上迷彩服,掛上鐵軍的臂章,我得以入駐在鐵軍的營房里做“隨軍記者”,而鐵軍的營房所在地,正在岷江邊的榿木林村。

在榿木林的一周內(nèi),我用相機見證了榿木林人的生離死別,也記錄下了他們在百年不遇的大災(zāi)難面前的點點滴滴,有十二口人的臨時大家庭聚餐時的場景、鄧清秀夫婦痛失雙女悲痛欲絕的面孔、姚若群失去愛子坐在已成廢墟的“家”前無助的眼神,也有董毅琴趁鐵軍看守間隙偷偷跑進映秀老街搶出一個塑料桶的鏡頭……

一年后,我再次來到榿木林村,給他們帶去了去年我在此為他們拍下的近百張照片,并一一送至他們手中。再次記錄下他們在這一年中的變化后,重新為他們拍一張照片,有一家三口大難不死之后的合影,有在板房間吃飯時的熱鬧場景。以后每年,我都會如約送去前一年為他們拍下的合影,今年是第九年,我想把這個約定持續(xù)到第十年。

?

相關(guān)鏈接:

汶川地震9周年祭:因為忘不了,所以才記得汶川地震后出生的首只大熊貓“奇福”產(chǎn)下龍鳳胎

男子汶川地震中截肢 問鼎輪椅網(wǎng)球世界冠軍

一位康復(fù)治療師在汶川地震災(zāi)區(qū)8年的堅守

汶川地震8周年:被海南救援隊救出夫妻用行動回報社會

?

·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

bd9d8c35-ad71-4800-8bbb-4e0c07612fbe.jpg)

e44734e6-7d89-4e0e-9f79-2c19dfadbb00.jpg)

4374a049-4759-4b02-955d-6d49d81d0f1a.jpg)

bb2b13b0-5c48-4522-89b6-9380605f03bf.jpg)

61ad0eec-0ab0-4213-8cc3-2077271f2756.jpg)

ccb95108-1364-4772-abd6-c4989f9c3a27.jpg)

8739a4e8-4b62-4502-b5ff-b5c177589ce8.jpg)

7c879836-b54b-414d-a47c-7c8709c97f13_zsize_watermark.jpg)