鋼鐵先生的鋼鐵人生:90多歲仍然堅持每天上班

鋼鐵先生的鋼鐵人生

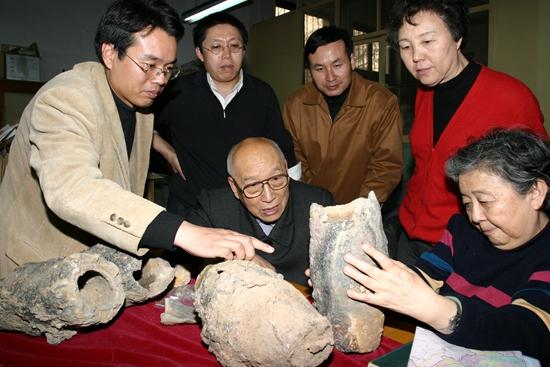

柯俊院士帶領的科學技術史團隊。

36歲的時候,他就因為首次發現了鋼鐵中貝茵體的切變機制,被國外同行稱為“貝茵體先生”。一直到90多歲,這位中國科學院院士仍然每天上班,參與教學改革,到大學和研究所與同事交流。他騎著一輛破舊的二八式自行車,穿過校園來到自己位于主樓的辦公室,這棟老建筑比他還要小40多歲。

柯俊這個名字總是和鋼鐵緊挨著出現。同時出現的,還有“首個”“先驅”之類的描述。他率先在研究中引進電子顯微鏡,在北京鋼鐵工業學院(北京科技大學前身)創立了中國第一個金屬物理專業,籌建了中國最早的金屬研究所,開拓了中國冶金史的研究。

鋼鐵在他的人生中搭起一個又一個高峰。直到8月8日去世,這些高峰才停止延伸。

曾任北京科技大學冶金史研究室主任的韓汝玢記得,柯俊六七十歲時談起金屬元素,依然對它們的原子量、價態、結構“信手拈來,不需要思考”。他家的柜子里也放滿了多年來整理的文獻分類卡,可以隨時查閱老文獻,補充新文獻,效率堪比計算機。

即使已經退休,有人來家里拜訪,柯俊還是更愿意聊中國鋼鐵缺少高精尖產品的狀況。他會因為鋼鐵生產中“每層工藝檢查不夠嚴格,人人都只想著賺錢,不按照標準來”而著急。他也強調鋼鐵行業人才培養的重要性,“不管是思想還是具體方法,都需要一整個梯隊的人去把關和執行。”

中國工程院院士徐匡迪在一篇文章中感慨,每次見到柯俊,他都非常忙碌。他常說“知識分子從來都是24小時工作的”。

他是各大頂尖高校和研究所的常客,卻堅決不收酬金。柯俊的外甥回憶,81歲時,他在印度講學時暈倒,被診斷為心肌梗死。病情恢復后,柯俊又每天伏案工作,主持會議,到處出差講學。

鋼鐵外的世界里,人們對柯俊的名字并不熟悉。柯俊去世后,有人發現,某媒體平臺發布了三篇關于他的紀念文章,收獲的回復數是零。但是在他的遺體告別儀式上,500多人涌進禮堂。他們大多是他曾經的學生,許多都來自寶鋼、鞍鋼、武鋼等企業。

他的人生幾乎和新中國的鋼鐵事業發展同步。他從英國留學回來的時候,新中國才剛剛成立,那時全國幾乎沒有完整的鋼鐵聯合企業,美國年鋼產量是中國的近600倍。如今,他走完自己的鋼鐵歲月,中國的鋼產量已經位列全球第一。

剛來到北京鋼鐵工業學院的時候,柯俊也是騎著一輛自行車在校園穿行。那時候,為了更好地講授一門新課程,柯俊會專門找來學生,了解他們對課程的期待。

曾任北京科技大學校長的李靜波還記得在學校一齋二樓一間朝北的房間里,同學們七嘴八舌說自己的想法,柯俊和他們討論的場景,“很新奇,我們第一次知道還有這種沒講課先征求學生意見的做法”。

在李靜波眼里,這位鋼鐵大師一點也不冰冷。他會在新生見面會上說相聲,火爆的場面成為一屆屆學生口耳相傳的盛景。他還常常和學院的保安、考察調研認識的司機聊天。

到了70多歲時,柯俊冒著風雪到學生宿舍參加座談會,載著他的還是一輛自行車。談起一個月工資能買多少斤豬肉時,他忍不住哈哈大笑,“頓時感覺大人物也是平常人,并不神秘”。

北京科技大學冶金與材料史研究所所長潛偉一直收藏著柯俊指導過的論文初稿。那篇論文送給柯俊審閱前,他本以為老先生沒時間給學生看稿子,最多翻兩下就會還回來,但是論文送回時他才發現正反面寫滿了柯俊的修改意見。

對中國科學院力學所的盧錫年來說,柯俊是大學階段對他影響最深刻的老師。柯俊為當時的金屬物理專業開設了“位錯理論”課程,“我第一次知道,在‘傻大黑粗’的鋼鐵中,也有這么漂亮的物理模型能夠建立”。這項在當時未被公認的理論后來成為材料科學的基礎理論,是柯俊將它帶回中國的。

其實,和鋼鐵打了一輩子交道,柯俊有時候也會變得像鋼鐵一樣堅硬。他曾給自己指導的博士生投棄權票,也曾不顧考古學界早已形成的關于中國是世界上最早擁有人工冶鐵器和鋁器國家的結論,在實驗室反復模擬測試,找出論證的漏洞,證明古代中國沒有掌握相應的冶金技術。柯梭甚至最終說服了當時中共中央宣傳部派來的工作組,使他們放棄了先前的結論。

上世紀70年代,我國的人均鋼消費量只有日本的十分之一。面對“鋼鐵是夕陽產業”“美國都出手鋼鐵大樓了”的質疑聲,他寫下專題報告《駁鋼鐵工業是夕陽產業》送交冶金部,最終得到了支持,指導了當時世界最先進的鋼鐵制造工藝研究。

柯俊相信“工業是國民經濟的命脈,傳統金屬材料是工業的糧食”。在我國鎳供應長期短缺的情況下,柯俊研究替代合金,解決了哈爾濱儀表廠瀕臨停產,制造軍用雷達變壓器所需材料嚴重匱乏的窘境。他研制出的硅鋼至今仍是小型變壓器使用的材料。

研制硅鋼的時候正值“文化大革命”,他成為“被改造對象”,既要給科研組出主意,還要負責雜活累活。柯俊常常在寒冬騎著三輪車,花半個小時把液氨瓶從中關村運送到幾公里外的鋼鐵學院。

鋼鐵像是鑄進了柯俊的骨髓深處。年輕時候進入河北工業學院學習,他沒有經過太多思考就選擇與鋼鐵有關的化工系。年僅19歲,柯俊就發表了文章《耐蝕合金鋼》,預言了當時缺點多的矽鋼、鉻鋼、釩鋼的使用前景。

他曾是英國伯明翰大學理論金屬學系的終身講師。美國芝加哥大學金屬研究所所長、德國馬普鋼鐵研究所所長和印度國家冶金研究所副所長都曾力邀他加入自己的團隊進行研究。但留學生涯結束,他堅持要回到中國,“我來自東方,那里有成千上萬的人民在饑餓線上掙扎,一噸鋼在那里的作用,遠遠超過一噸鋼在英美的作用”。

柯俊成長于中國最軟弱、鋼鐵最匱乏的時代,作為武漢大學搬遷前的最后一屆畢業生,他曾負責長江中下游地區重型工業的內遷,包括中國最早的鋼鐵聯合企業漢冶萍煤鐵廠。直到武漢失守前夜,柯俊才乘船離開。

在顛沛流離中逃難、求學成為他早年人生的底色。許多年后,他在病榻上仍然向學生們回憶,“九·一八”事變發生時,自己在位于郊區的中學上課。當時炮火聲不絕于耳,日軍已經進城了,他也沒法回家,只能連夜扒著煤車到天津求學,幾個月后才重新聯系上家人。在英國結婚時,他堅持把結婚日期選在了9月18日。

后來,他到印度負責運輸戰時援助物資。那里有亞洲第二大鋼鐵廠塔塔鋼鐵廠,柯俊一有空就過去學習高速鋼的制作。那時,中國還沒有掌握這種用途廣泛的工具鋼的冶煉技術。他還調研當地工業發展情況,寫下了兩篇對印度工業體系的觀察文章,發表在《新經濟》上。

從英國回來前,柯俊留下了一筆錢,在英國長期訂閱最前沿的雜志寄回國內,它們成為后來國內科學研究的珍貴資料。他還考察了西歐主要的高等院校和工業研究所,利用人脈獲得了德國馬普研究協會實驗大樓和工廠的設計圖紙,沈陽金屬研究所因此得以在短時間內建成。

柯俊帶回的,還有英國下午茶的習慣。韓汝玢告訴中國青年報·中青在線記者,柯俊常常組織教授、學生利用下午茶的時間交流。上世紀五六十年代條件不好,“就是在他家里,只有茶,連餅干都沒有”,但大家通過下午茶聯絡了感情,“那時改革很多,運動很多,但我們關系一直很好”,很多重要的點子也是在交流中“碰撞”出來的。

李靜波幾乎每天都看到柯俊去實驗室工作。他說,這是柯俊把英國大學里的工作習慣帶回了國內。

韓汝玢最后一次見到柯俊,是他101歲生日的時候。柯俊曾經強烈拒絕別人為他過100歲生日,對朋友和學生生起氣來一點情面也不留。他變得越來越固執,住進醫院后會猛地拔掉胳膊上的針管,一點藥都不肯吃。過去平易近人的他,只和很熟悉的人說話。

在歲月的沖刷下,他的身體逐漸銹蝕,但他一直訂閱學術期刊,看到好的文章就折起來,托人送到學校。

7月27日柯俊住院前給韓汝玢打了一個電話。講了20多分鐘,韓汝玢才聽明白情況。電話那頭,柯俊斷斷續續的講話聲和醫院里匆忙的腳步聲混雜在一起,“他說自己可能沒法再從醫院出來了,聲音很沒底氣,我當時就哭了”。12天后,柯俊在醫院逝世。

根據柯俊的遺愿,他的遺體捐獻給母校武漢大學用于醫學教學和科學研究。七十多年前,柯俊曾組織天津地區的“一二·一八”抗日示威游行,然后逃難、輾轉來到武漢大學求學。在那里,他認識了后來的妻子,并在戰亂年代度過了美好的大四時光。

實習生 王嘉興 (本文部分資料參考《柯俊傳》)

?

相關鏈接:

前7月國企盈利增長23.1% 鋼鐵有色行業持續盈利河北上半年壓減鋼鐵產能2980萬噸

濟南鋼鐵集團運營59年的鋼鐵生產線全線停產

維護網絡安全打造“鋼鐵防線”

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

4524dc8a-18ae-4526-bfe0-fddce71139e1.png)

5bcc3c04-7f81-4e4a-9840-831f5806fd95.png)

1fb5b768-69f0-4423-accf-30cf422eefb6.jpg)

7b8b08e2-60d2-4712-ba3c-48862d673e4a.jpg)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)