【壯麗70年 奮斗新時代】科技助力 海水稻測試面積近兩萬畝

點擊圖片觀看視頻

將鹽堿地變為良田,一直是人們的夢想。近年來,中國工程院院士袁隆平帶領研發團隊在我國多地試驗種植耐鹽堿水稻,俗稱“海水稻”,為我國大面積鹽堿地篩選優勢海水稻品種。今年,海水稻種植測試面積將從1萬畝擴大至近2萬畝,科技創新為我國糧食安全拓展出了新領域。

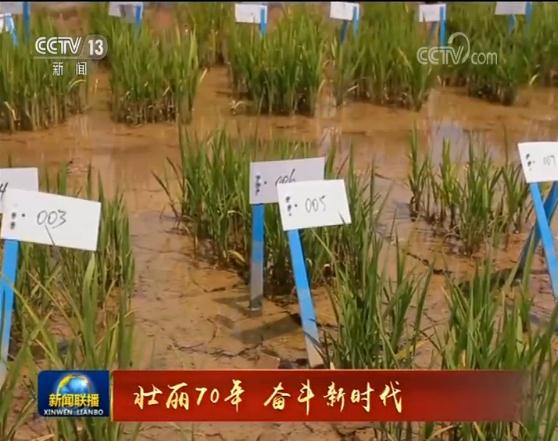

一年之計在于春。在青島海水稻研發中心,袁隆平院士率領的科研團隊正在對新的耐鹽堿水稻進行播種。

央視記者 張春玲:這是一塊典型的鹽堿地。2年多以前,我所在的這個地塊兒全部都是這樣的鹽堿荒地,但是經過一系列科學的改造,如今,這里已經成為去年畝產達到260公斤的農田。現在春耕已經開始了,科研人員們又在做著新的試驗。

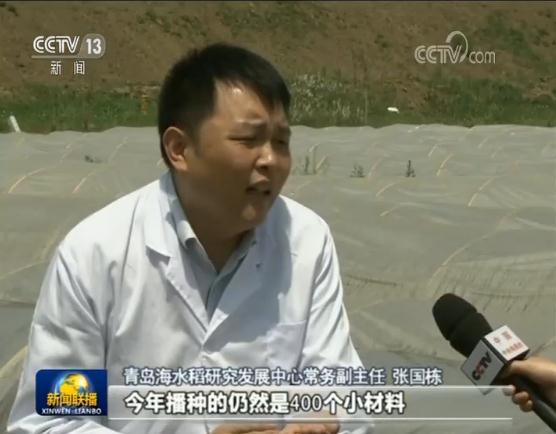

青島海水稻研究發展中心 常務副主任 張國棟:今年播種的仍然是400個小材料,在這里進行對比測試。種植面積或者測試面積去年是400畝,今年要達到1000畝。今年我們希望所有這些品種目標都是(畝產)300公斤以上,希望能出現一兩個達到400公斤甚至500公斤的品種。

“海水稻”是耐鹽堿水稻形象化的稱呼。是指能夠在鹽堿地及灘涂上存活生長并能達到一定產量的一類特殊水稻。從2012年開始,袁隆平院士團隊就從最核心的選育工作下手,建立耐鹽堿水稻種質資源庫,利用雜交水稻技術等多技術手段,篩選了一批具有較高耐鹽堿特性的水稻種植品系。實驗階段性狀表現良好的海水稻品種,究竟能不能經得起檢驗,今年將迎來關鍵之年。

中國工程院院士 青島海水稻研究發展中心主任 袁隆平:你要水稻產量高,要四良配套,良種良法良田良態。主要是品種,品種最經濟最有效,它只要改變種子,它的成本最低。

青島海水稻研究基地的灌溉用水含鹽量為0.6%,為了提高產量,研發團隊在土壤改造、水肥循環、自動化控制等方面也進行了重點研發攻關。

袁隆平院士青島海水稻團隊成員 張霞:這一層管網大約在地下的1.2到1.8米左右,有了這層管網之后,當鹽分跟著水往上走的時候,它會被這層管網直接給吸收走,就會使我們的耕作層不會再有這種次生鹽堿化的問題產生了。

我國海水稻培育從1986年開始,相關科研人員做了大量基礎工作。2016年開始,袁隆平院士帶領青島海水稻研發中心的科研人員,在單位產量上取得了較大突破。并在新疆、山東、浙江、黑龍江、陜西等全國五大類型鹽堿地區域進行綜合改良測試,總示范面積已經近萬畝。在耕地資源有限的前提下,將鹽堿地資源進行有效利用,成為保障糧食安全的一個新途徑。

中國工程院院士 青島海水稻研究發展中心 主任 袁隆平:我們國家有十幾億畝的鹽堿地,基本上是不毛之地。其中有水源的、可以種上水稻的有一億多畝。我們計劃花八年的時間,全國的鹽堿地種上一億畝的海水稻,每畝按最低的產量300公斤,一億畝每年可以增產糧食300億公斤,多養活八千萬到一億人口。

?

?

?

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

c27335b4-6ba8-4ea0-9543-6a25deb04642.jpg)

8e69eedc-bbff-4c7f-bde1-e010a07270fd.jpg)

0ebfbb7b-0f38-4d8a-a7d0-a6316ed3439c.jpg)

24a4c3fa-2adf-40ed-b293-539ae6ce31f6.jpg)

5bcc3c04-7f81-4e4a-9840-831f5806fd95.png)

1fb5b768-69f0-4423-accf-30cf422eefb6.jpg)

7b8b08e2-60d2-4712-ba3c-48862d673e4a.jpg)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)